筑波大学陸上競技部男子駅伝監督の木路です。

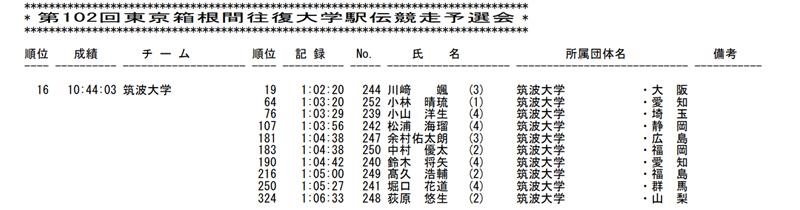

皆様には、スタート時間が1時間早まったにもかかわらず朝早くからの現地でのご声援、またテレビ画面を通しての応援をいただき誠にありがとうございました。そのご声援を力に学生たちはそれぞれ自分の役割を果たすべく懸命に走ってくれました。その結果、第102回箱根駅伝予選会は16位に終わり、6年ぶりの本戦出場の目標は達成できませんでした。

予選会から1週間が経過し、それぞれが冷静に強化、コンディショニング、戦略の観点から見つめ直し、チーム全体で振り返りミーティングを行いました。その結果をふまえながら駅伝監督としての総括をしたいと思います。

<強化期>

上位陣の順調なパフォーマンス発揮に比べ、中間層以下のメンバーが今一歩の感じであった前半試合期終了後、昨年度の振り返りで出た意見を踏まえて予選会の準備に入る前に、学生たちと以下の2点を確認しました。

①強化期から調整期の流れは出来つつあり、細かい部分の精度を更に研ぎ澄ましていく

⇒つくばでのしっかりとした準備+帰省+短いスパンでのチーム合宿から選抜合宿への流れは継続

⇒日差し対策として、菅平の20km変化走は午前中に入れる

⇒日本インカレの関係で間延感のあった合宿の上り日を10000mの6日程度を目安とする

②調整期でのメリハリをつけたテーパリングの成功には、強化期での量・強度の確保が重要

⇒朝練習及びつなぎ日のJogのボリュームを大事にしつつポイント練習の質を維持する

⇒その上で指標としてキメの練習は従来のメニューを踏襲する

前半試合期において、予選会突破のキーポイントとなる小山洋、堀口、鈴木、川崎以下の中間層メンバーのパフォーマンス発揮がおもわしくなかったことから、例年7月中旬から1か月の夏季強化に向けた準備を1か月半に伸ばし、予選会突破に必要なトレーニング量および強度に耐えうる基礎体力とそれぞれの課題解決に丁寧に取り組みました。

その結果、故障離脱者なく福島県西郷村のチーム合宿でクロスカントリーや登坂走トレーニングにじっくり取り組むことができ、その後の熊本県水上村、長野県菅平高原での選抜合宿にかけてボリュームを確保しながら強度を上げていくことができました。この流れは「レースペースの余裕度向上、実践的練習など各合宿地でのやるべきテーマ・目的が明確になりメリハリがつけやすく取り組みやすかった」という学生の振り返りでの意見からも評価できると考えられます。

一方で、昨年同様の故障への恐れや強度の高いポイント練習の出来を意識するあまりつなぎの日の練習をセーブしてしまう状況も相変わらずみられ、強化期後半での貯めの無さからくる回復の遅れや、ひいてはレース当日の流れに対する余裕の無さに繋がる大きな要因となったことも考えられます。この部分は、更なる意識改革に向けた取り組みと設定を複数グループ作るなど強化期間全体で量と強度を担保できる取り組みを再考する必要があると感じました。

また、私たちのチームの特性上、実習、実験が8月中旬から始まる医学群、理工学群の主要メンバーが重要な強化合宿に参加できず、8月中旬から9月末までつくばで強化をしいられる状況は今後も大きく変わらないと思います。本年は皆川(知能機能M2)、塚田(医学群6)、金子(理工4)らの在校生OBが練習パートナーとして選抜合宿に劣らない強化の取り組みの質を担保してくれ、鈴木(医学4)、丸子(理工4)の出走メンバー入りに貢献してくれました。特に2年連続で強化合宿に参加せず予選会でチームの主力として結果を残した塚田のサポートは選手にとって本当に心強かったと思います。来年度以降も在校生OBの協力を得ながらつくば強化組の強化の質を担保できる環境を整備していきたいと思います。

<コンディショニング>

コンディショニングは昨年同様、予選会3週間前の10000m終了後から開始し、チェック練習によって入りの流れに乗り遅れない準備をしつつ当日までに出来るだけ疲労を残さないよう、トレーニング頻度を落とし、一つ一つのトレーニング強度を上げるテーパリングを強調した流れで行いました。その中で、昨年度の振り返りで多くの選手の意見であった「調整練習が一つ余分だった感じ」を慎重に対応するように留意しました。学生からの「試合当日に向けて徐々に動ける感じが出てきた」、「調子が上がっていると感じやすかった」という意見や、初ハーフマラソンの2名以外の10名中7名が自己記録更新、残りの3名が自己2番目の記録という結果からもピーキングの流れは出来ていたのではないかと評価できます。

一方、課題として「予選会3週間前の10000mレース」の検討があげられました。従来、8月中旬からの6週間の強化期間と3週間のコンディショニング期間の移行として10000mレースを使っていましたが、近年のルール変更でトラックレースではスパイクを履かざるを得ない状況から、「流れ的に公認レースではなくレース形式の練習でも良いのでは」という意見がでました。学生としっかり詰めて来年度に向かっていきたいと思います。

<戦略・レース展開>

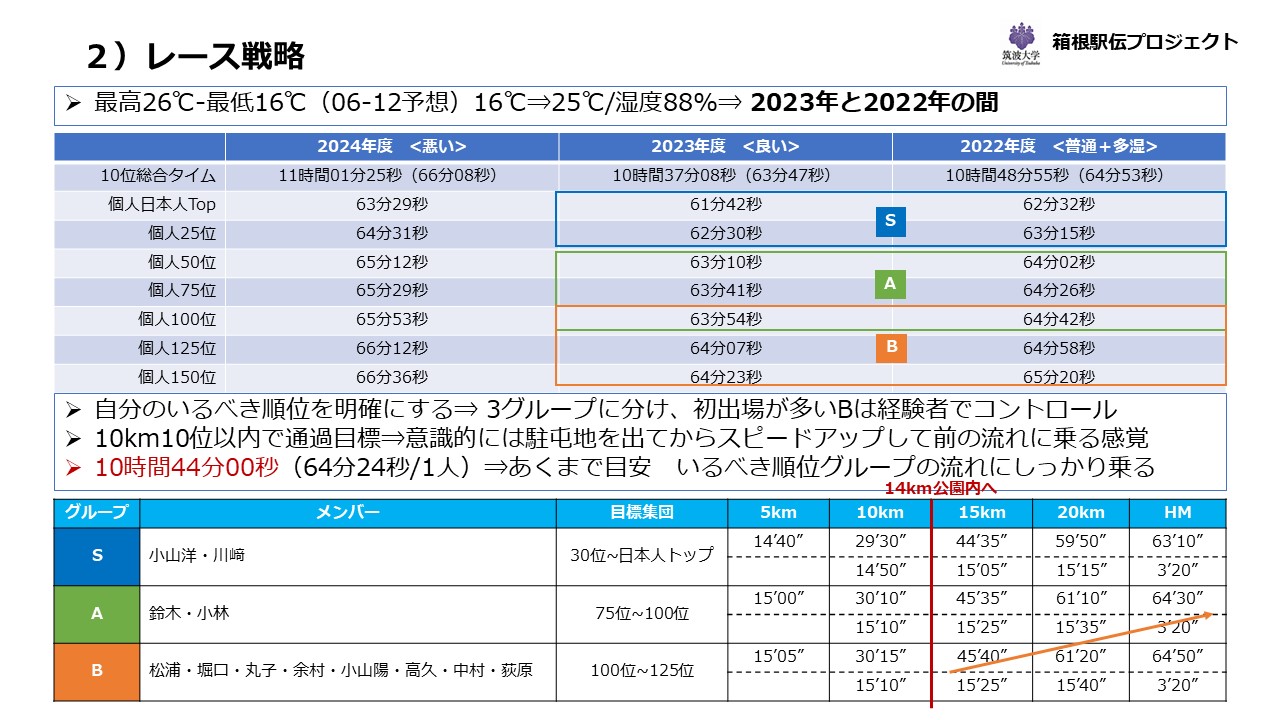

戦略としては、後半のペースアップを期待するよりも、常に通過ボーダーの流れに乗り10km通過順位を10番前後で通過して公園内を我慢し続けるというレース展開があっていると考え、また、予選会初出場、さらにはハーフマラソン初挑戦の選手が12名中5名いたため、小山洋生、川崎は日本人トップ集団、1年生の小林には関東インカレ代表などハーフマラソンの経験が豊富な鈴木を付け第2集団(50位から100位目安)、その他の8人を松浦、堀口、丸子の4年生にコントロールしてもらい少し落とし目で公園内に入るグループ(100位から150位)の3つで進め、小山洋、川崎の作ってくれた貯金を残り8人でやりくりしながらなんとか使い切らずゴールするよう準備をしてきました。

タイム的にはなかなか天候が読み切れず、後半日差しが出て湿度が上がった3年前の10時間48分55秒(64分53秒/1人)と比較的走りやすかった2年前の10時間37分08秒(63分47秒)の間の天候になると考え、最終的に10時間44分00秒(64分24秒)を10位のボーダーラインとしての目安としました。

このタイムはエントリー時のハーフマラソンの自己記録の10人合計を10分程度、1人1分上乗せしなければならない厳しいものでしたが、学生たちは10位以内を目指し、迷うことなくチャレンジしてくれました。結果的に10時間44分03秒と厳しいと思われた目標をしっかり達成し、また出走12名のうちハーフマラソン初挑戦の2名を除いた7名が自己最高記録、残りの3名も自己2番目の記録を達成と、今持てる力はすべて出し切ってくれたと評価してあげたいと思います。結果的に10位が10時間37分(63分42秒)とボーダーラインを読み違えた指導者の責任です。

またこの結果は、①10日前からのウェーターローディング+免疫力向上対策としてボディメンテの定期飲用、②レース中使用するランニングキャップをスタートギリギリまで氷水につけて冷やしておく、③アイススラリーや手のひら用の保冷剤の準備、など当日どのような天候になっても慌てないように事前準備を徹底してくれたサポートメンバー、そしてその対策をしっかり検討、指導してくれた運動栄養学研究室の大学院生のおかげであると思います。

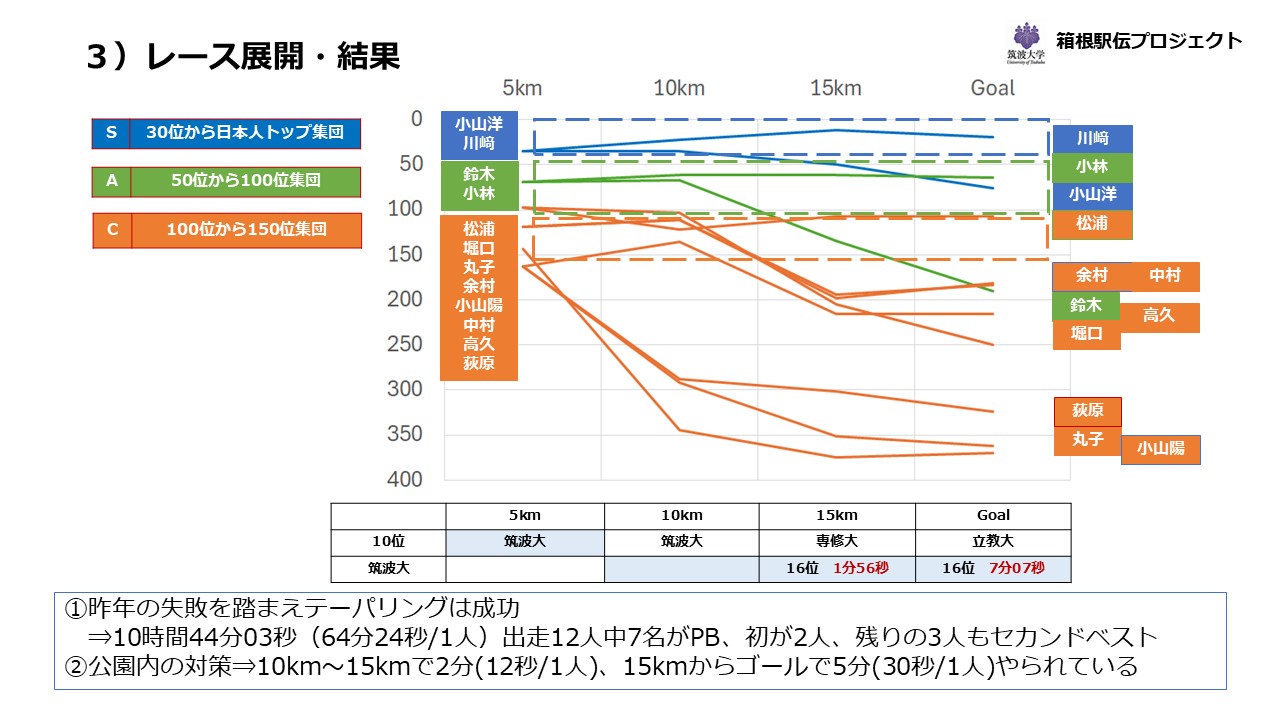

筑波大学の12名の選手の各定点での順位推移は上図の通りです。川崎、小林、松浦の3名はやりたいことが出来たレースであったのではないかと想像できます。特に小林は出走42大学全1年生の中で2位という想像以上の地力を発揮してくれました。小山洋は少し夏の強化の疲労を残してしまい、流れに乗り切れず苦しみましたが、主将の責任感で何とか自分の役割を果たそうとしてくれたことが見て取れます。

鈴木、余村、中村、高久、堀口の5名は10kmまではしっかり自分のいるべき集団で進められていましたが、10km~15kmで集団走で後ろから上がってきた複数の大学の流れに乗り切れず順位を大きく落としたことが想像できます。実際、鈴木、堀口以外の3名は15kmからゴールまでの公園内で順位を上げることが出来ているので、「集団走の流れや前の流れに乗ろうか迷ったが、少し不安になり引いてしまった」というコメント通り、私たちが予選会突破を確実にするためには、チーム5番目~9番目であるこのグループがこの集団走の流れを上手く利用できるかどうかの準備にかかっていると言えます。

荻原、丸子、小山陽の3名は5kmの入りに余裕なく300番前後で推移するレース展開でした。このグループが10位、11位、12位であることからチームとして根本的な5000m、10000mの走力強化に取り組み、チームの底上げをしていくことが重要であると明確になりました。

今回、5km通過9位、10km通過10位、15km通過16位(10位と1分56秒)ゴール16位(10位と7分07秒)と後半11.0975kmでつけられた7分07秒(43秒/1人)、特にラスト6.0975kmの公園内でつけられた約5分(30秒/1人)の解決が予選会突破に向けた必須条件であると考えます。

今回の結果は、箱根駅伝出場を目標に掲げて皆さまに応援、ご支援をいただいている以上、自分なりによく頑張った合格点という評価は無く、10位まで7分07秒の16位で予選敗退という事実を真摯に受け止めなければなりません。

「現状では100%の力は発揮できたが完全な力負け」、「全体的に一段階の更なるレベルアップが必要」、「今持てる力を最大限発揮できたが、後半上げるようなレース展開でないと通過できない」と現状の力を認めつつ、やらなければならないことをしっかりと見つめた意見がチーム全体から出たように学生たちは前を向いて、次の365日の準備を始めています。

今回、エントリー時のハーフマラソンの10人平均が1時間05分56秒であったにもかかわらず、当日に1時間04分24秒と1分30秒短縮できたことから考えると、7分7秒=1人43秒の短縮は決して不可能なことではありません。その可能性を信じて「予選会を突破し、本戦で戦うために何をすべきか」という箱根駅伝プロジェクトの芯の部分をブラすことなく、学生と共に今回の1人43秒をどう上乗せするかを1年間真摯に泥臭く考え続け、来年こそ「古豪復活~Future Blueの逆襲~」を達成できるよう頑張っていきたいと思います。

今回総合20位以内に入ったことで、新春の第102回箱根駅伝学連選抜チームの1枠を獲得致しました。チームとしては今回全体19位(チーム1位)と好走した川崎 颯(体育3)を選出する予定です。出走できるようしっかりと準備いたしますので新春の箱根路を駆け抜ける桐の葉にご期待いただき、学生たちの頑張りに変わらぬご声援よろしくお願いいたします。